【症例】特殊な目の下のくま《ティアトラフ》について

《ティアトラフ》とは?

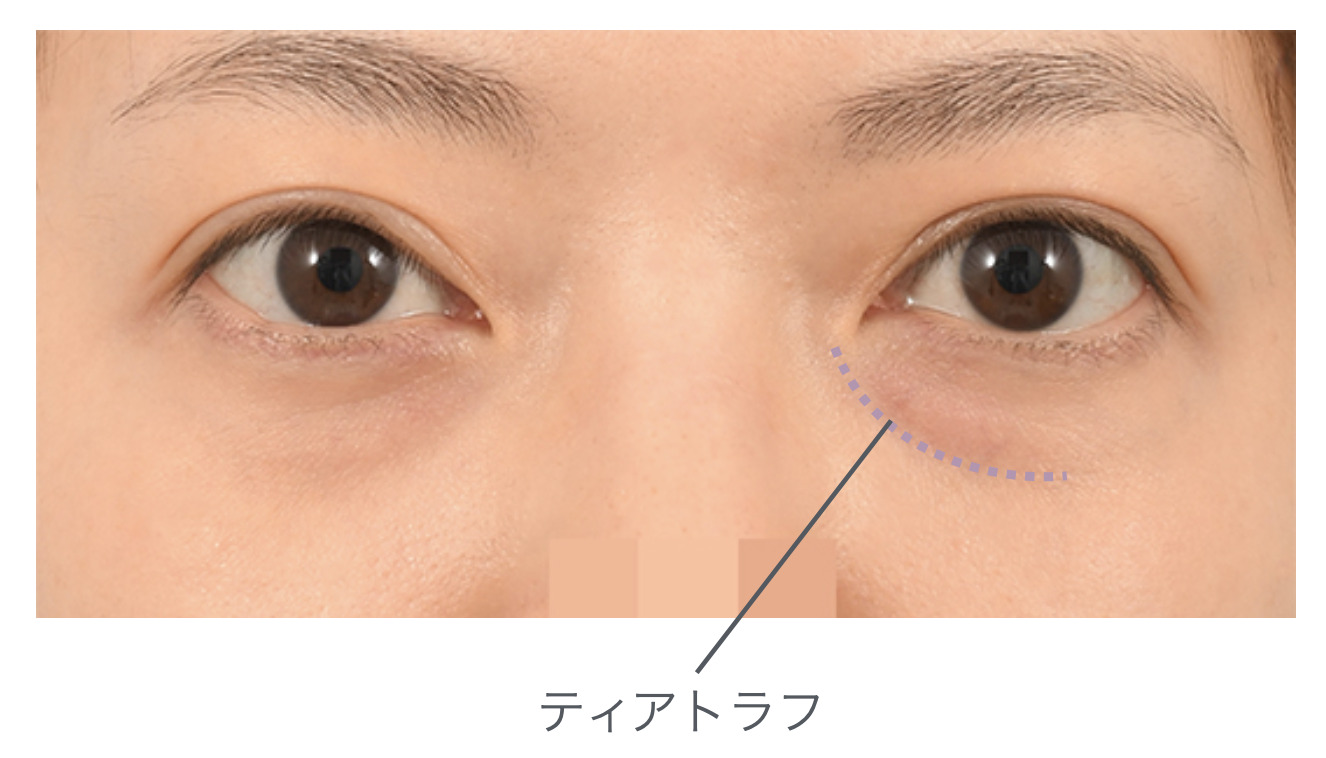

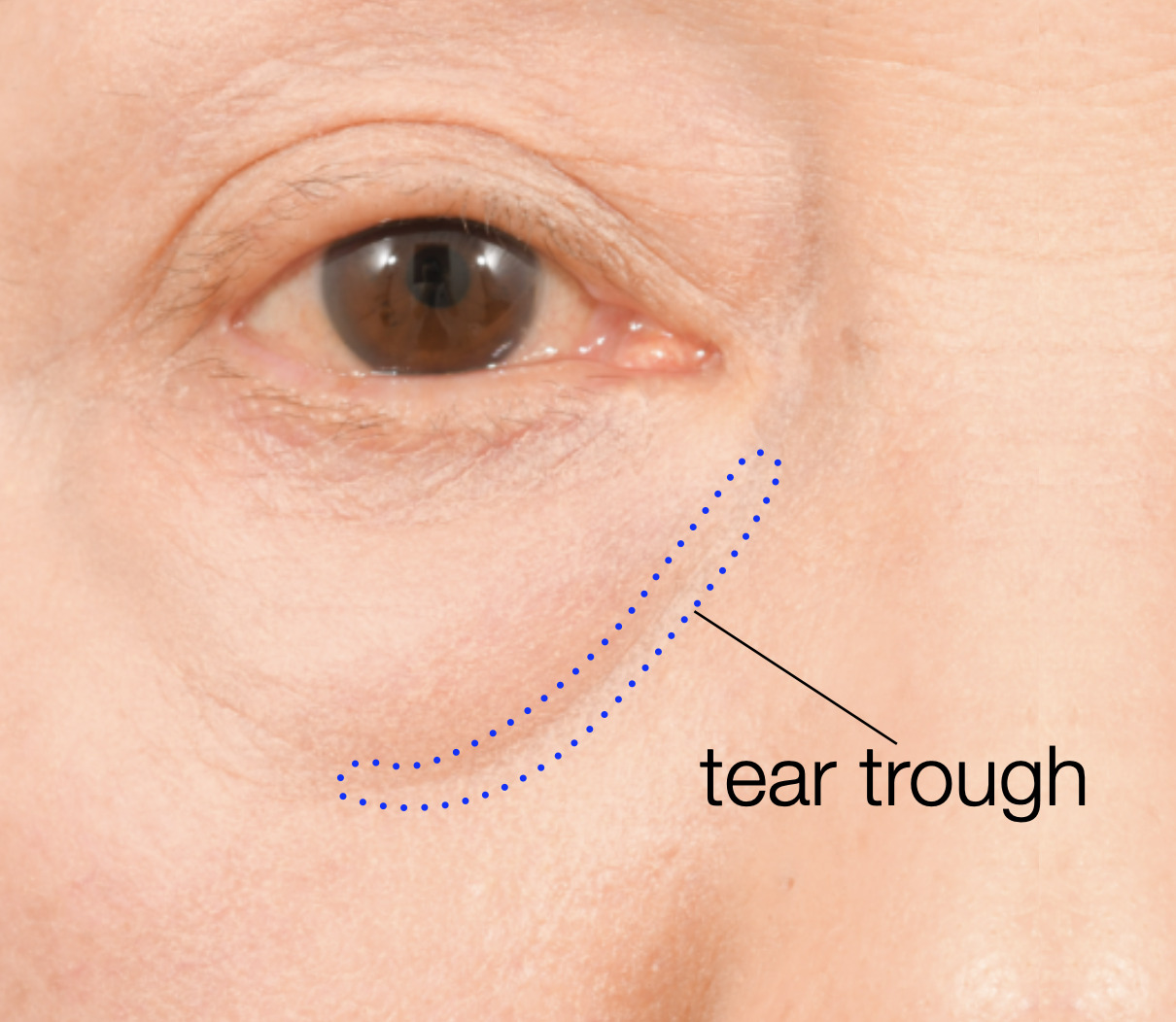

《ティアトラフ》とは目の下の内側にあるくぼみのことを指します。《tear trough》は直訳すると「涙の流れる溝」という意味です。目頭から流れるなみだがちょうどこの部分を伝って流れるイメージからつけられた名前と思われます。

この《ティアトラフ》が目立つタイプのくまには下記のような特徴があります。

□子供の頃からくまがあった

□元気なのに疲れているように見られることが多い

□メイクをしてもくまが消えない

□症例写真で自分と似たタイプの人があまりいない

特殊なくまである《ティアトラフ》の原因や治療について説明します。

《ティアトラフ》の原因

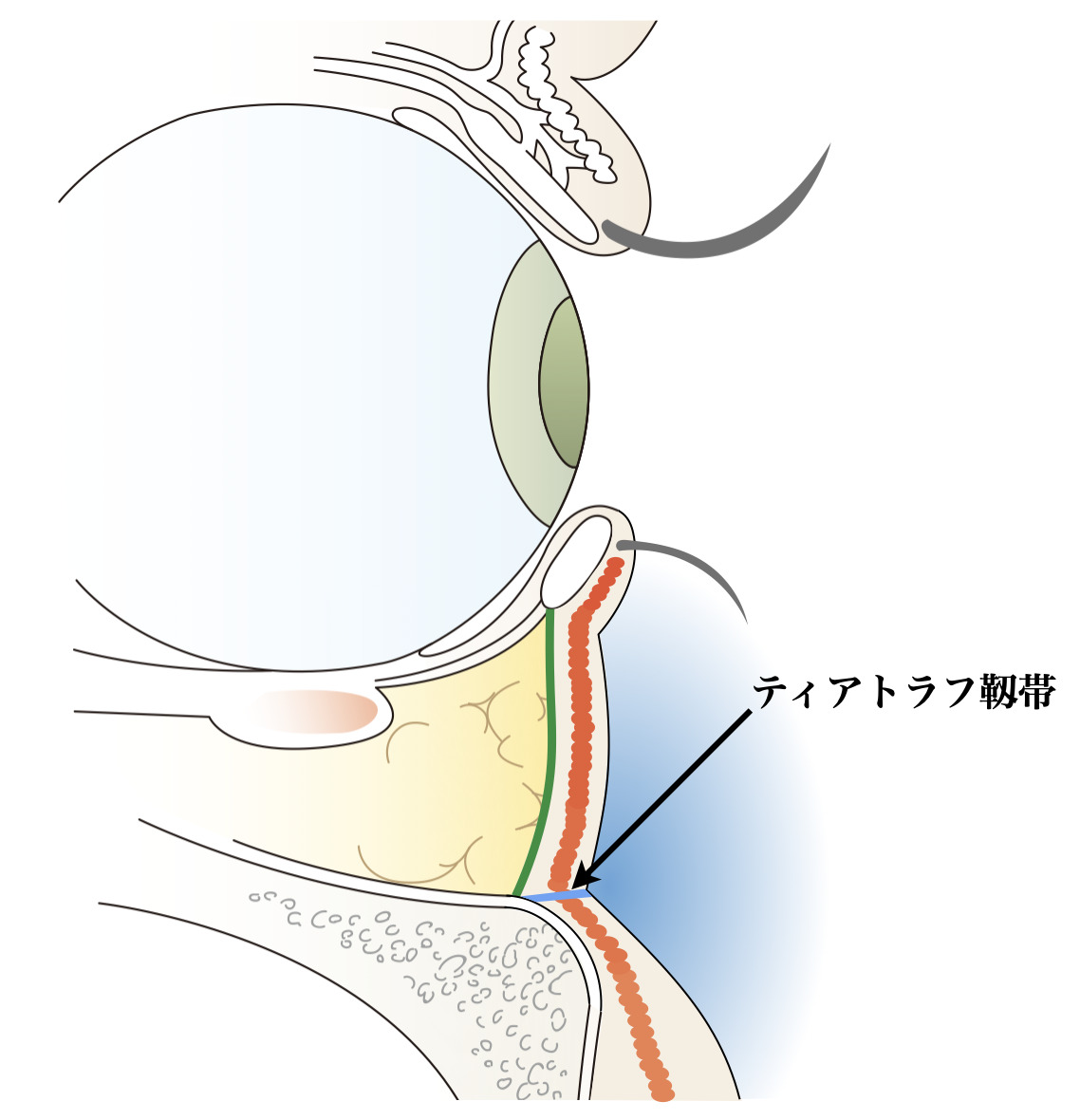

ティアトラフの原因はくぼみの部分にある《ティアトラフ靱帯》というスジ状の組織が骨と皮膚の間をつなぐようにしてあることです。

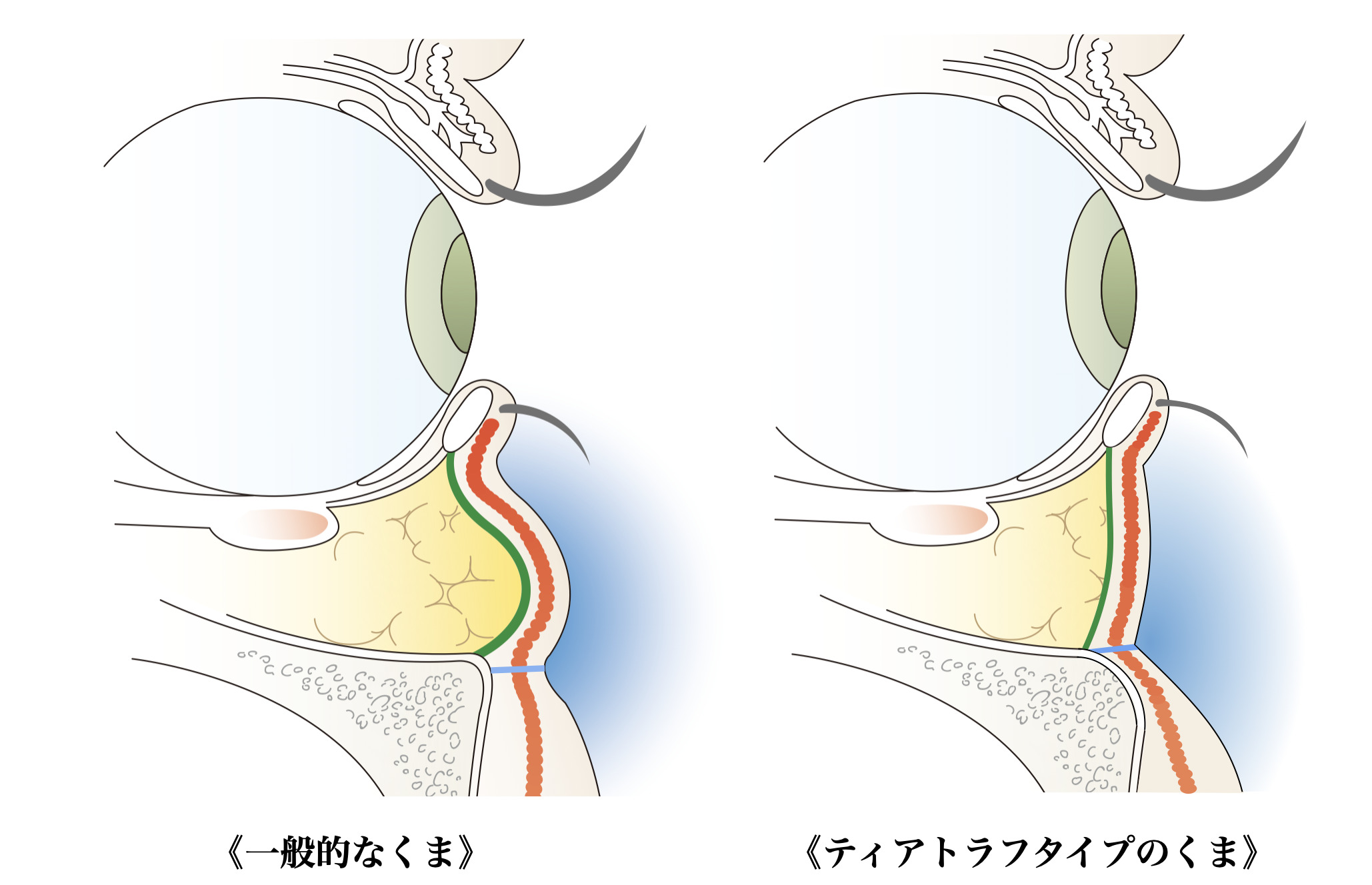

一般的なくまとティアトラフが目立つタイプのくまの違いは靱帯のくい込みの深さです。ティアトラフタイプでは通常よりくい込みが深いため、ハの字の影が目立つ形になっています。

また、一般的なくまでは年齢を重ねることで脂肪のふくらみが大きくなりくまが目立ってくるのに対し、ティアトラフタイプでは子供の頃からくまが目立ちます。10代くらいまではハの字の影だけ、それ以降は脂肪のふくらみが出てくるためさらにくまが目立つようになります。

また、一般的なくまでは年齢を重ねることで脂肪のふくらみが大きくなりくまが目立ってくるのに対し、ティアトラフタイプでは子供の頃からくまが目立ちます。10代くらいまではハの字の影だけ、それ以降は脂肪のふくらみが出てくるためさらにくまが目立つようになります。

若いうちからくまが目立つため体調がいいときでも「疲れてない?」「体調がよくないのでは?」と心配されてしまうという声もよく聞きます。

《ティアトラフ》タイプのくまの治療

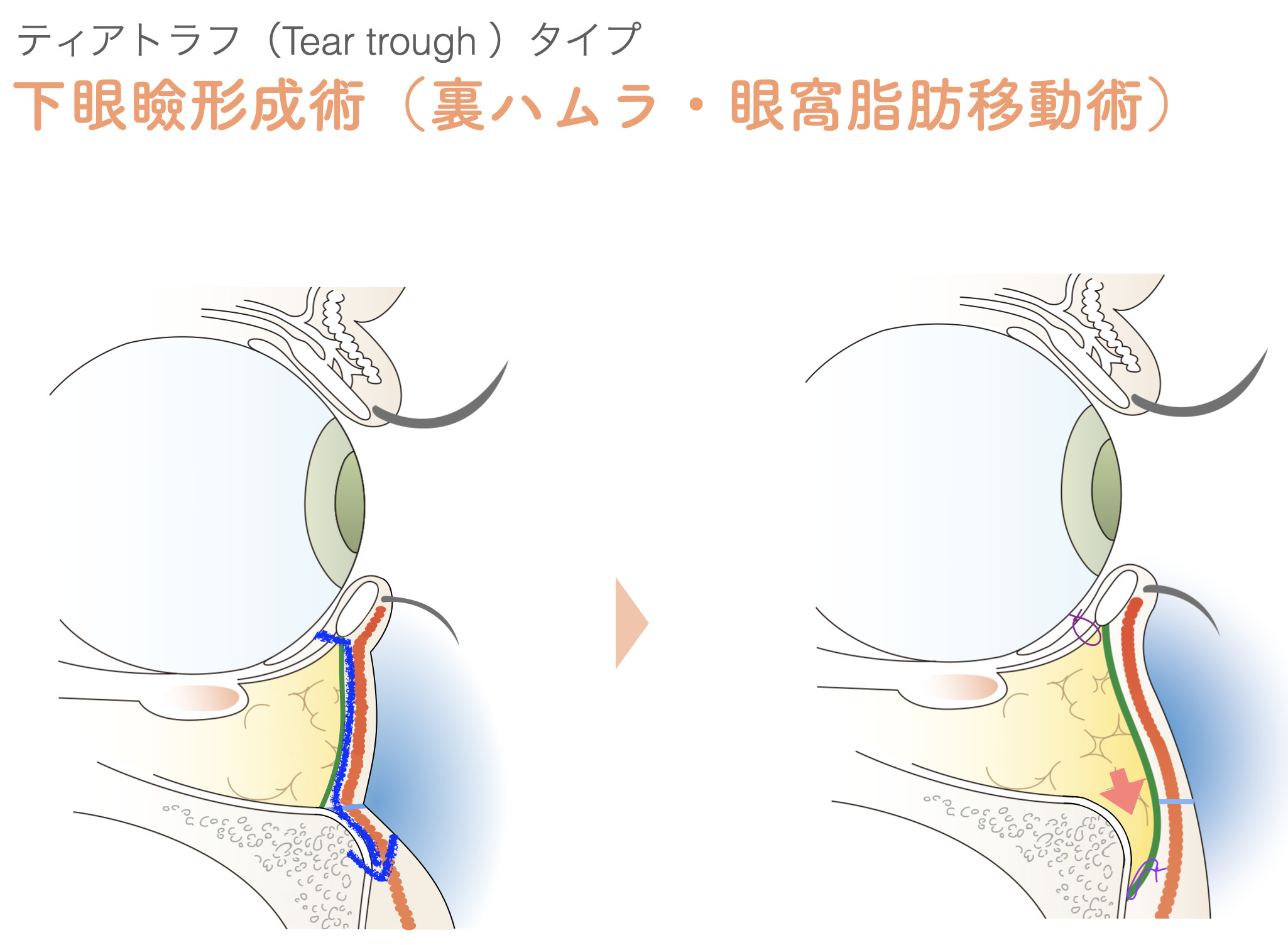

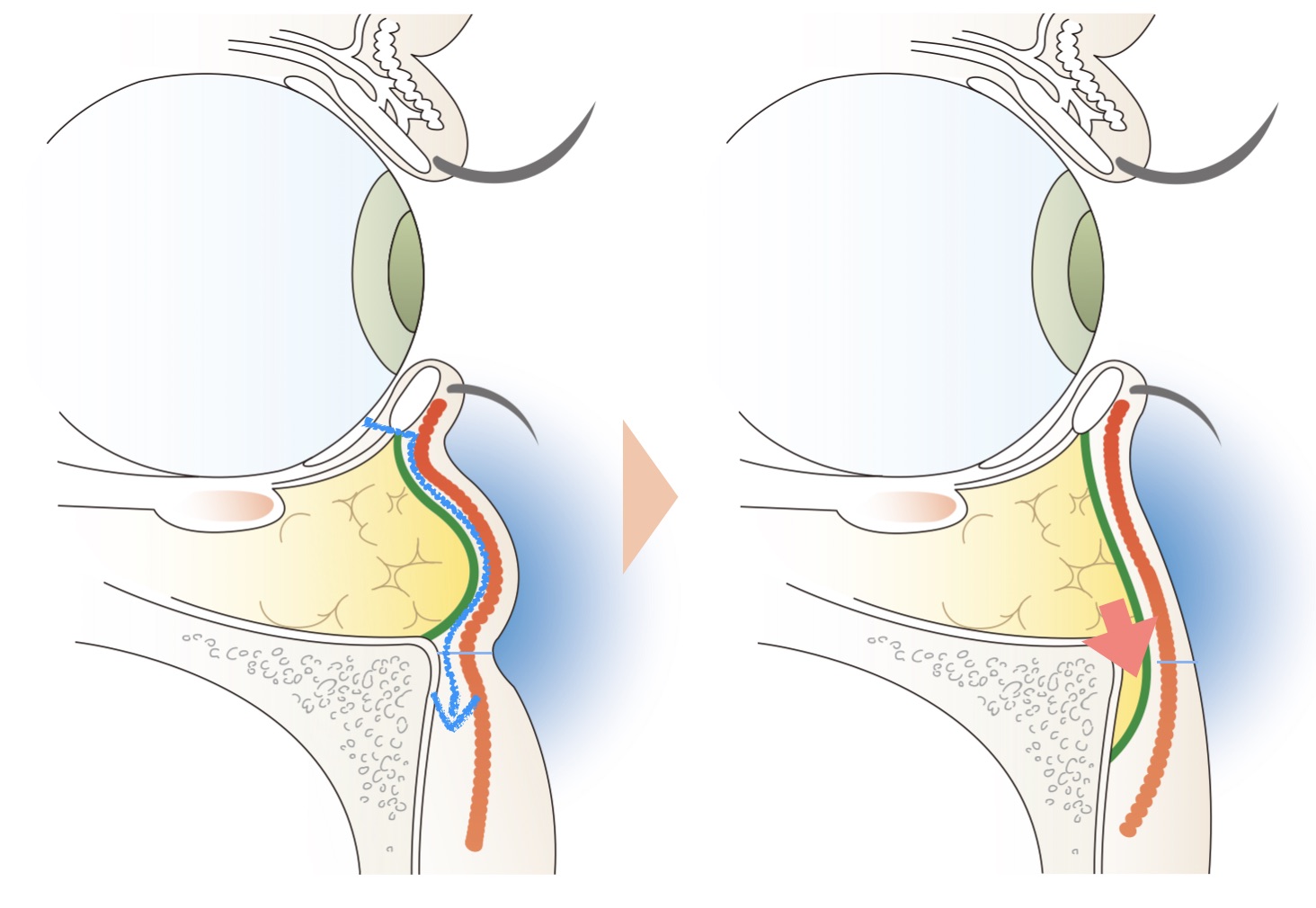

《ティアトラフ》タイプのくまの治療にはまぶたの裏から靱帯をはずしてくぼんでいるところに脂肪を移動させる《裏ハムラ》をおすすめしています。

《ティアトラフ》タイプのくまでは靱帯が奥のほうから出ているなどもともとの骨格や靱帯のつきかたが原因になっています。靱帯によるくいこみをはずす《ティアトラフリリース》をおこなって目の下のくぼみを改善させることが自然にくまを目立たなくするのにとても効果的であるためです。

裏ハムラではまぶたの裏のちいさな切開から《ティアトラフリリース》を行う必要がありますが、このリガメントが確実に処理できていないと目の下にくぼみや影が残ってしまう原因となります。残ってしまった場合の修正手術は可能ですが、1回目の手術より難易度が高くなるため、できれば1回目の手術できちんと《ティアトラフリリース》をおこなっておきたいところです。

顔のクリニック金沢では《高周波メス》をもちいることで出血をおさえて確実に《ティアトラフリリース》をおこなっています。高周波メスによるティアトラフリリースは局所麻酔だけでは痛みを感じてしまうことが少なくないため、体への負担が少ない《全静脈麻酔(TIVA)》でねむっているあいだに受けることをおすすめしています。

靱帯のくい込みを外したあと、靱帯のあったくぼみ部分に脂肪を移動させて糸で固定します。すべてまぶたの裏側を切開したところからおこなう《内固定法》のため、肌の表面には傷ができず回復も速やかです。

《ティアトラフ》タイプのくま治療で注意したいこと

皮膚を切らずに脂肪をとる《脱脂(眼窩脂肪切除)》という方法がありますが、《ティアトラフ》タイプのくまには《脱脂》が適していないことに注意が必要です。もともと目の下がくぼんで影になっているため、脂肪をとってさらにくぼませるとさらにやつれて見える、さらに疲れて見える、脂肪を取り過ぎてしまうともとに戻せないなど、安価であるという以外のメリットがないためです。

それでも《脱脂》を受けるなら、取る脂肪の量を極力少なくすること、ティアトラフの溝が少し残ることを許容することがポイントです。また、切らずに治療を希望される場合は《ヒアルロン酸注入》を検討してもよいかもしれません。

ヒアルロン酸は1〜2年で吸収されてしまう、ティアトラフの溝が少し残るというデメリットはありますが、手軽にくまが目立たなくなることや、いずれ手術を受けたい、となったときにヒアルロン酸を溶かしてもとの状態にリセットできるなど脱脂に比べてもメリットは多いのではないでしょうか。

目の下の色調について

《ティアトラフ》タイプのくまでは目の下が赤紫や青紫に見えることが少なくありません。これは肌が薄く血管や筋肉が透けて見えるためです。治療によって影がなくなると色味はすこし薄くみえるようになりますが、完全に消えることはありません。女性ではメイクで目立たなくすることが可能です。

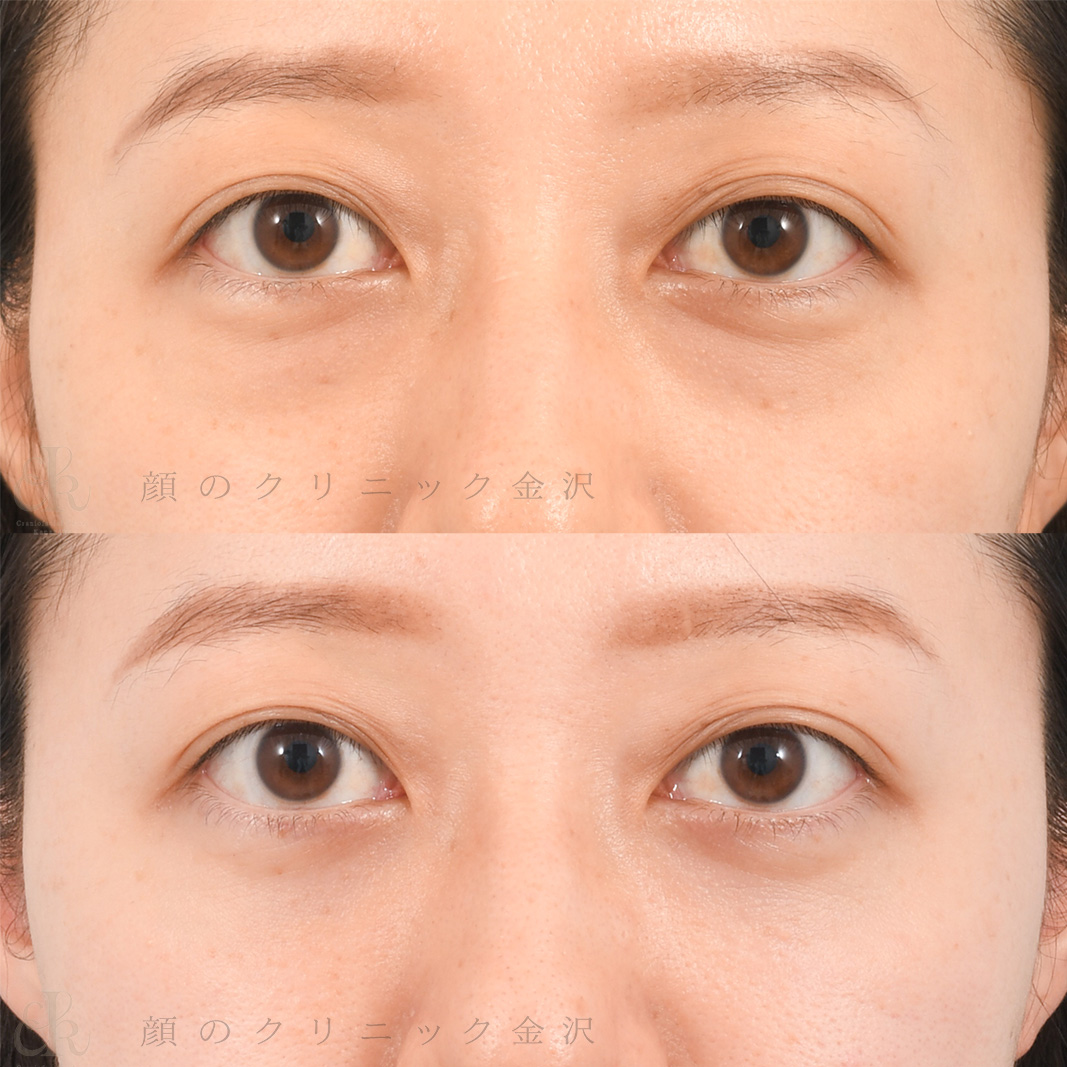

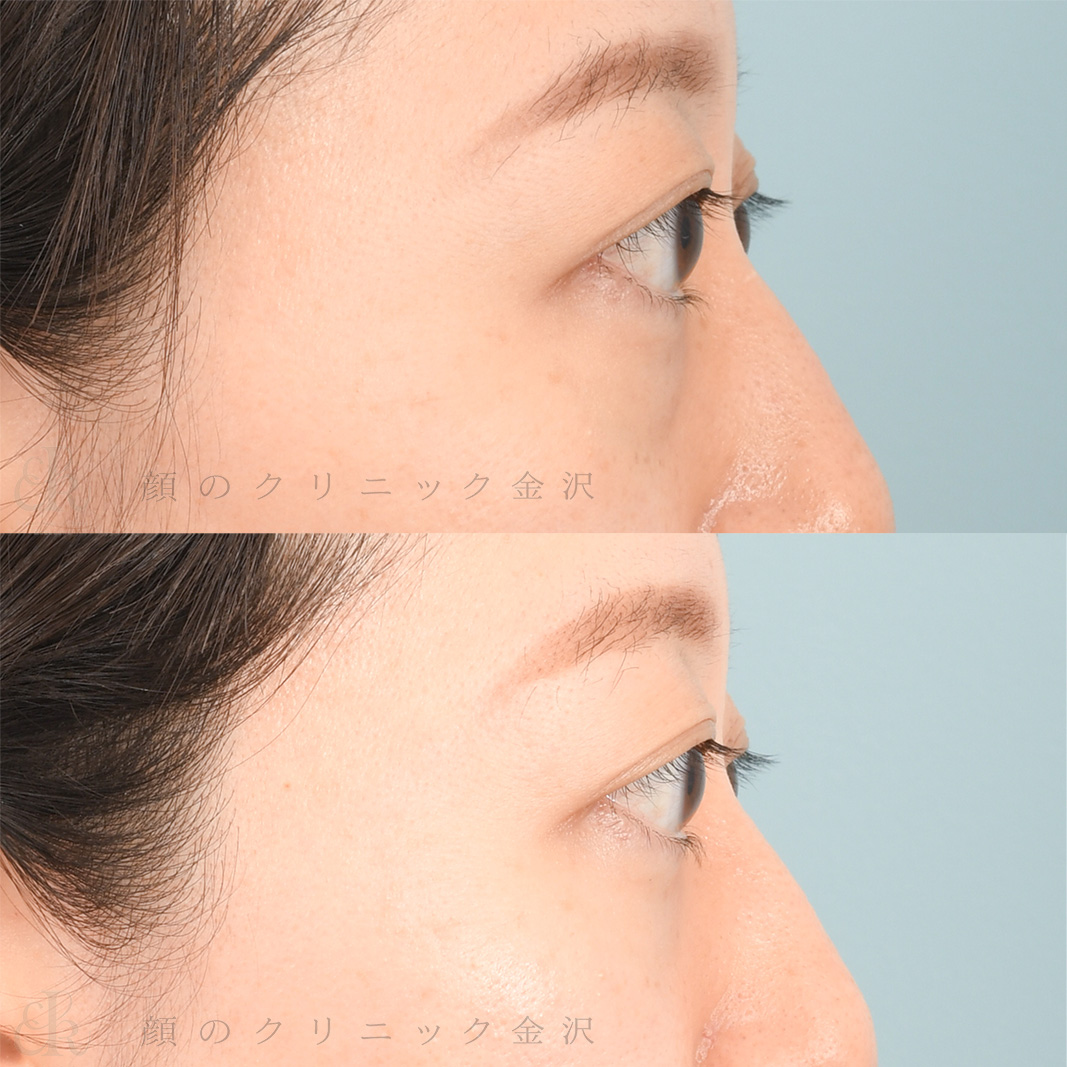

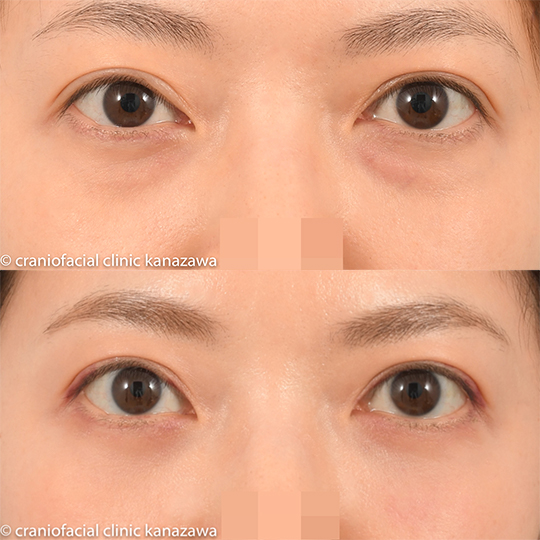

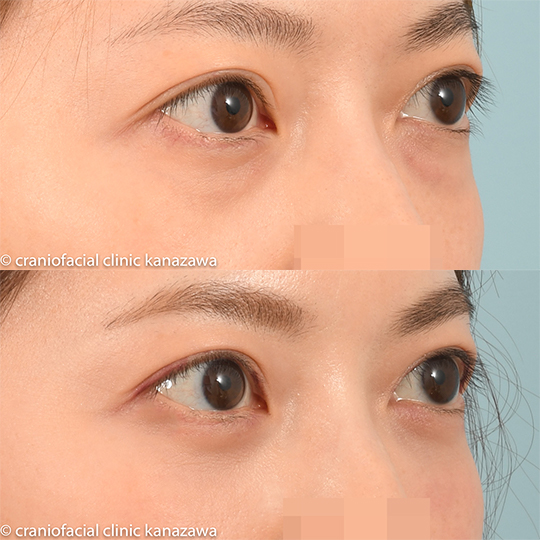

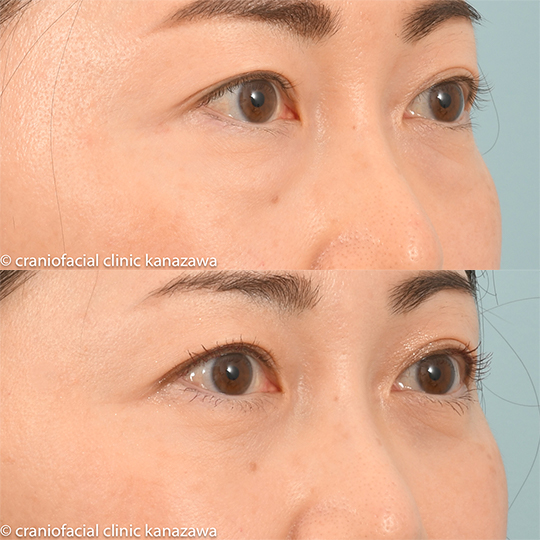

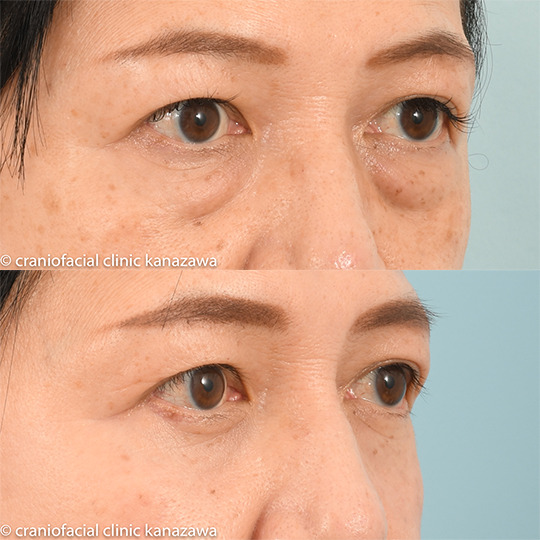

【症例】30代女性

子供の頃からくまが目立っていた。最近はさらに目立つようになった気がしている。以前から疲れているのではないかと心配されることが多かった。

上:術前 下:術後6か月

上:術前 下:術後6か月

上:術前 下:術後6か月

くい込みが改善して平坦な目の下になったことで疲れて見える印象が改善しました。目の下の皮膚の色調は変化していませんが、影がなくなったことで若干うすく見えるようになっています。

※この症例では術後にスキンケア(高濃度レチノール)によるくすみ治療を併用しています。

ダウンタイムを軽減するために

顔のクリニック金沢ではダウンタイム軽減のためにさまざまな取り組みを行っています。

①皮膚に糸を出さない内固定法

②痛みをなくし、血圧を安定させる全静脈麻酔(TIVA)

③腫れを予防する止血剤の使用(内服、点滴)

④術後のテーピング(2〜3日)

上:術前 中:術後2日 下:術後1か月

上:術前 中:術後2日 下:術後1か月

2日目はむくみのため涙袋が目立たなくなっていますが、腫れがひいてくると涙袋がくっきりと出てきます。

関連コラム:目の下のくま取り(裏ハムラ)とダウンタイムについて

執筆

山下 明子 医師

YAMASHITA, Akiko

顔のクリニック金沢 院長

経歴:

岐阜県出身

平成15年 富山医科薬科大学(現富山大学)医学部卒業

同年 金沢医科大学形成外科入局

平成18年 産業医科大学形成外科留学

平成26年 金沢大学皮膚科形成外科診療班

平成29年 顔のクリニック金沢専任医師

専門医資格等:

日本形成外科学会 専門医

日本美容外科学会(JSAPS) 専門医

金沢医科大学形成外科学 非常勤講師

※合併症やリスク:薬剤のアレルギー、出血、感染・異物反応、眼瞼変形、結膜炎など

※費用(自由診療)

お問い合わせ・ご予約

TEL 076-239-0039

10:00 a.m. ~ 18:00 p.m.

※費用はすべて消費税込みで表示しています。

※厚生労働省のガイドラインに準拠して治療の詳しい内容、費用、合併症等を記載したうえで、術前・術後の写真やイラストを掲載しています。

【学術活動】経結膜下眼瞼形成術の適応と限界

●第66回日本形成外科学会総会・学術集会(特別企画 / シンポジウム)

シンポジウム6

高齢者の形成外科~アンチエイジングへの取り組み~

【経結膜下眼瞼形成術の適応と限界】

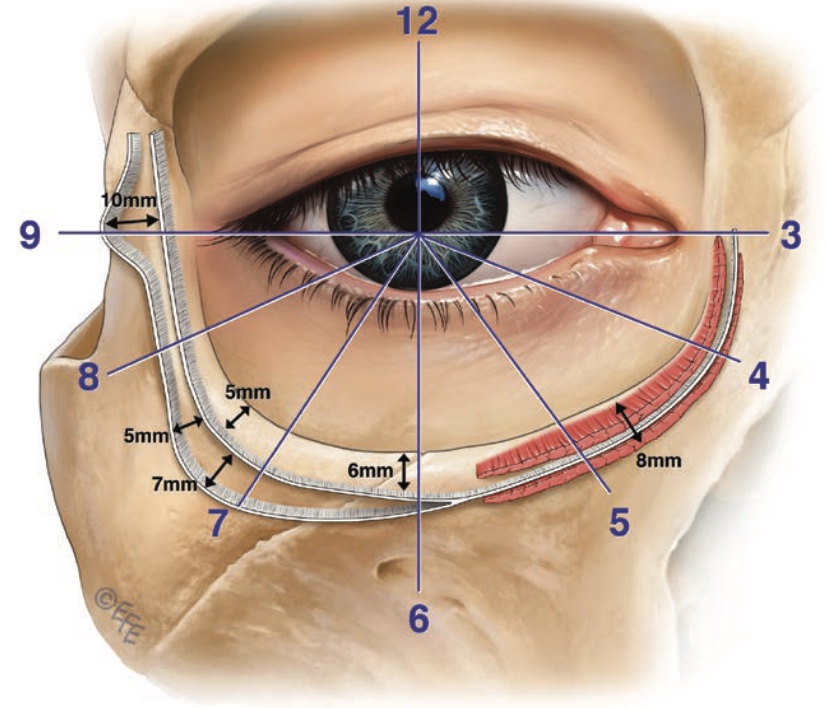

目の下の加齢による変化として、目の下のふくらみである《目袋(バギーアイ)》と、ふくらみの下のくぼみ《tear trough》があります。

下眼瞼形成術について

ハの字やまるいかたちのくぼみ《tear trough(ティアトラフ)》部分にあるスジ状の組織や《眼輪筋》をはずす《ティアトラフリリース》をおこない、さらにその部分に眼球のまわりにある《眼窩脂肪》を移動させることで目の下を平らにならすことができるのが下眼瞼形成術(通称:ハムラ法)です。

(引用文献)Extended Transconjunctival Lower Eyelid Blepharoplasty with Release of the Tear Trough Ligament and Fat Redistribution. Wong CH, Mendelson B. Plast Reconstr Surg. 140. 2017

経結膜下眼瞼形成術について

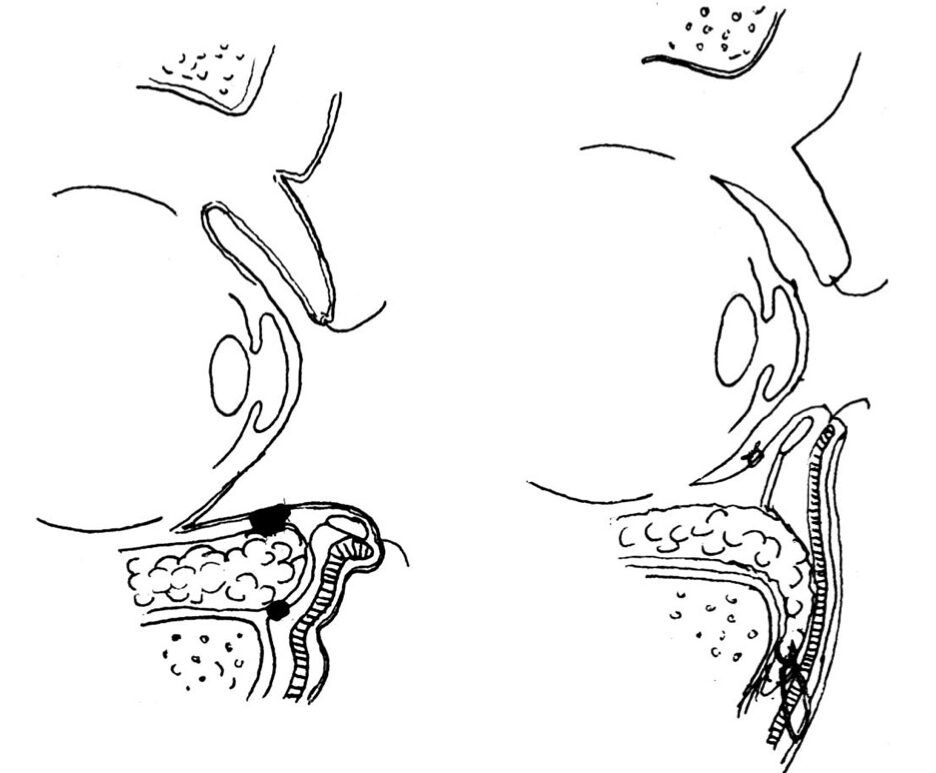

皮膚を切開しないアプローチでこの手術をおこなうのが《経結膜下眼瞼形成術》です。はじめてこの《経結膜下眼瞼形成術》を報告した形成外科医のひとりであるUCLAのDr.Kawamotoの方法に準じて手術をおこなっています。

Dr.Kawamotoの方法では頬の皮膚側に出した糸を戻して中で結紮することにより短時間で手術を行うという非常に合理的な方法であるが、頬のえくぼ状のくぼみが2〜3週持続することがあったため(米国と日本で入手できる縫合糸の違いによると思われる)、現在は結膜の切開部から縫合する内固定法に変更しています。やや狭い術野で縫合をおこなう必要があるため、ルーペやマイクロサージャリー用の器具を使用しています。

(引用文献)The Tear “TROUF” Procedure: Transconjunctival Repositioning of Orbital Unipedicled Fat. Kawamoto HK. Plast Reconstr Surg. 112. 2003

手術の実際

経結膜下眼瞼形成術における手術のステップ(発表では動画供覧)は下記のとおり。

1結膜側の切開より術野を展開する

2眼窩縁(arcus marginalis)近傍で眼窩隔膜を切開する

3眼窩縁近傍でtear trough ligament(ティアトラフリガメント)および内側の眼輪筋起始部を切離する(内側ではリガメントに加え眼輪筋がある。これらを充分に切離することで上唇鼻翼挙筋が確認できる。これが剝離が完了したメルクマルとなる)

4弁状の眼窩脂肪を眼窩縁を越えさらに尾側に縫合固定する

5結膜の縫合

患者の年齢と経結膜法の適応について

年齢による適応の違いについては30代、40代についてはほぼ全例で経結膜法で良好な結果が得られるのに対し、50代以降で皮膚弛緩や眼輪筋弛緩、軟部組織の下垂が目立っている場合には追加の治療が必要な場合があります。ただし、皮膚切開をおこなわないため回復が早く、外反リスクの高い症例でも適応が可能というメリットは大きく、ダウンタイムが短いために患者満足度も高いと考えられます。

【症例】

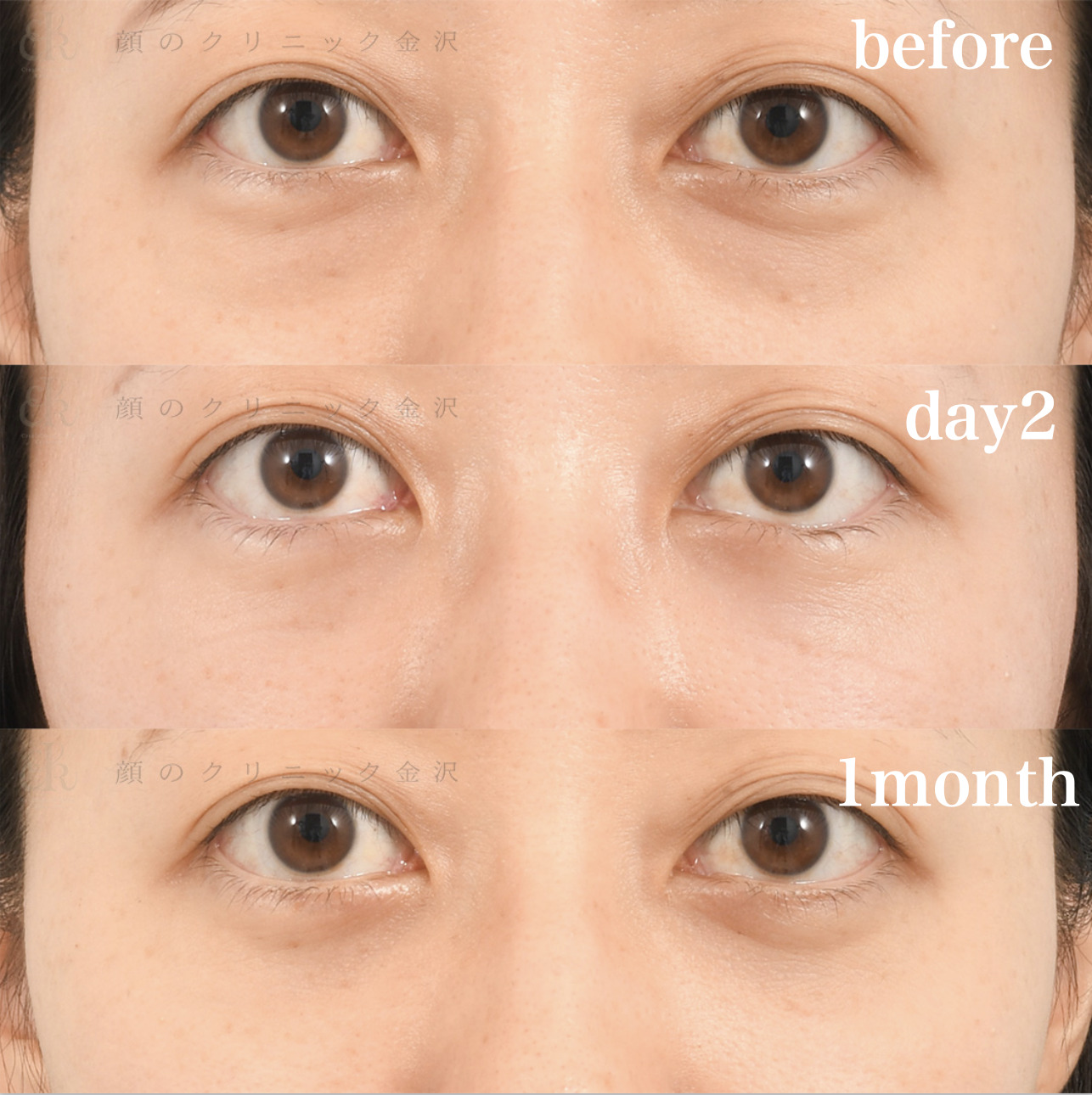

30代、経結膜法(上:術前、下:術後半年)

経結膜下眼瞼形成術の限界

《経結膜下眼瞼形成術》適応の限界として以下の点があげられ、単純な靱帯の切離や眼窩脂肪移動のみでは満足な結果が得られない例もあります。対処法をそれぞれ示します。

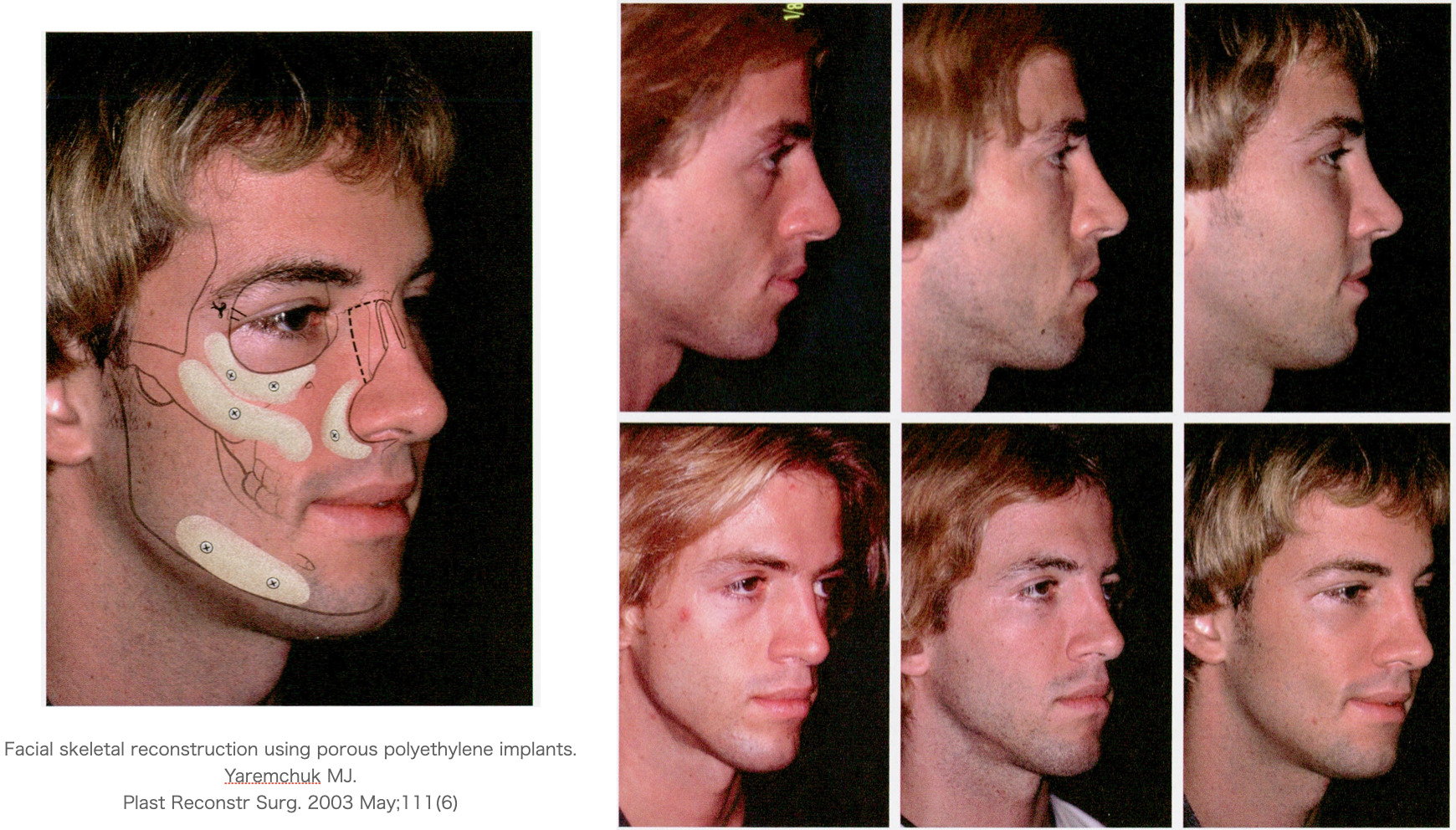

●頬部のボリューム不足

眼球やまぶたよりも頬が陥凹している《negative vector》症例では、下眼瞼形成術のみでは良好な結果が得られないことがあります。著しい骨格性の変形や咬合異常を伴う《hypomaxilla / dish face》では骨格の治療を検討するころも選択肢になります。また、中等度から軽度の頬部のボリューム不足に対しては脂肪注入などによるボリュームの付加で改善が得られます。

【引用文献の症例】目の下や頬へのボリュームを付加することによって目の下のくまの改善が得られる。下の文献に示されている症例では、インプラント(人工物)を用いたボリュームの付加が行われており、下眼瞼形成術はおこなわれていないが目の下のくまが改善している。

(引用文献)Facial skeletal reconstruction using porous polyethylene implants.

Yaremchuk MJ. Plast Reconstr Surg.111. 2003

●皮膚や眼輪筋のたるみ、下垂

50代以上で大きなバギーアイや皮膚のたるみがある場合には経結膜法のみでは改善しません。とくに眼輪筋の下垂は《festoon》と呼ばれ、手術以外での改善は難しいこともあります。この場合はやはり経皮法で筋肉のつり上げ固定、皮膚のトリミングが必要となります。

【症例】

60代、経皮法(上:術前、下:術後半年)、皮膚のトレチノイン治療を併用

●皮膚の色調(青くま)

青くまとよばれる目の下の三角形の色味(赤紫または青紫色)については、多少改善する場合もあるが完全に消えることはありません。

●皮膚のたるみ、小じわ

目の下の皮膚の小じわについては《経結膜下眼瞼形成術》で凹凸を改善させたのちに、皮膚のピーリングやレーザー治療を併用することで改善が可能です。

まとめ

●経由結膜下眼瞼形成術の適応

下眼瞼形態の個人差によらず汎用性が高い

高齢者に対しても適応可能な場合がある

外反のリスクが高い症例でも適応可能

●経結膜下眼瞼形成術の限界

negative vector

大きなバギーアイ・眼輪筋弛緩

下眼瞼の色調変化

皮膚弛緩(小じわ)

執筆

山下 明子 医師

YAMASHITA, Akiko

顔のクリニック金沢 院長

経歴:

岐阜県出身

平成15年 富山医科薬科大学(現富山大学)医学部卒業

同年 金沢医科大学形成外科入局

平成18年 産業医科大学形成外科留学

平成26年 金沢大学皮膚科形成外科診療班

平成29年 顔のクリニック金沢専任医師

形成外科 専門医

日本美容外科学会(JSAPS) 専門医

金沢医科大学形成外科学 非常勤講師

※合併症やリスク:薬剤のアレルギー、出血、感染・異物反応、結膜充血、結膜浮腫、眼瞼内反、眼瞼外反、複視

※費用(自由診療)

お問い合わせ・ご予約

TEL 076-239-0039

10:00 a.m. ~ 18:00 p.m.

※費用はすべて消費税込みで表示しています。

※厚生労働省のガイドラインに準拠して治療の詳しい内容、費用、合併症等を記載したうえで、術前・術後の写真を掲載しています。

目の下のくま手術と涙袋の変化

Q:目の下のクマ取り手術を受けると、涙袋がなくなってしまうことはありませんか?

A:涙袋のかたちは多少変化しますが完全になくなることはありません。

むしろ目袋(バギーアイ)といわれる目の下のふくらみに埋もれてかくれていた涙袋の輪郭がくっきりとするようになることもあります。実際の症例写真をみてみましょう。

【症例1】30代女性、下眼瞼形成術(経結膜法、通称:裏ハムラ)

上:手術前

もともとわずかに涙袋が確認できますが、半分以上目袋(バギーアイ)の脂肪に埋もれてあまり目立たない状態でした。

下:手術後6か月

くっきりとした涙袋によって目もとが若々しくなりました。

【症例2】40代女性、下眼瞼形成術(経結膜法、通称:裏ハムラ)

上:手術前

すこし幅のひろい涙袋が確認できますが、症例1と同じようにほとんど目袋の脂肪にうもれて目立たない状態でした。

下:手術後6か月

すこし幅の広いゆるやかな形の涙袋になりました。

【症例3】50代女性、下眼瞼形成術(経結膜法、通称:裏ハムラ)+脂肪注入

大きな目袋(バギーアイ)があり、頬のふくらみのボリュームも失われた状態だったため、頬のボリュームをおぎなうために脂肪注入を併用しました。

上:手術前

涙袋はごくわずかなふくらみとして認めます。

下:手術後6か月

手術後もおなじように涙袋はわずかなふくらみとして残っています。

【症例4】60代女性、下眼瞼形成術(経皮法、通称:切開ハムラ)

上:手術前

下:手術後6か月

手術前は目袋のふくらみが大きいためもあり、ほとんど涙袋はないように見えます。

手術後は小さな涙袋ができています。皮膚を切開する《経皮法=切開ハムラ》でも涙袋の形が変化することがあります。

【まとめ】

《経結膜法=裏ハムラ》では埋もれていた涙袋が手術後にはくっきりと目立つようになります。もともと涙袋があるようならさらにくっきりと、小さな涙袋であれば少し輪郭が見える程度になりますが、手術前から涙袋がほとんどない場合にはあまり大きな変化はありません。

《経皮法=切開ハムラ》では眼輪筋を重ね合わせることでもともとより少し涙袋を強調することができる場合もあります。

いずれにしても涙袋がなくなってしまうことはかなりまれです。

【担当医について】

《外科医》 山下明子

日本形成外科学会専門医

日本美容外科学会(JSAPS)専門医

経歴

平成15年 富山医科薬科大学(現富山大学)医学部卒業

同年 金沢医科大学形成外科入局

平成18年 産業医科大学形成外科留学

平成26年 金沢大学皮膚科形成外科診療班

平成29年 顔のクリニック金沢専任医師

《麻酔科医》 日高康治

日本麻酔科学会専門医

※合併症やリスク:薬剤のアレルギー、出血、感染・異物反応、結膜充血、結膜浮腫、眼瞼内反、眼瞼外反、複視

※費用(自由診療)

お問い合わせ・ご予約

顔のクリニック金沢

金沢市鞍月5-150(明文堂ビーンズ横)

TEL 076-239-0039

10:00 a.m. ~ 18:00 p.m.

※費用はすべて消費税込みで表示しています。

※厚生労働省のガイドラインに準拠して治療の詳しい内容、費用、合併症等を記載したうえで、術前・術後の写真を掲載しています。

執筆

山下 明子 医師

YAMASHITA, Akiko

顔のクリニック金沢 院長

経歴:

岐阜県出身

平成15年 富山医科薬科大学(現富山大学)医学部卒業

同年 金沢医科大学形成外科入局

平成18年 産業医科大学形成外科留学

平成26年 金沢大学皮膚科形成外科診療班

平成29年 顔のクリニック金沢専任医師

形成外科 専門医

日本美容外科学会(JSAPS) 専門医

金沢医科大学形成外科学 非常勤講師